さらに性能の高い家はできますか?

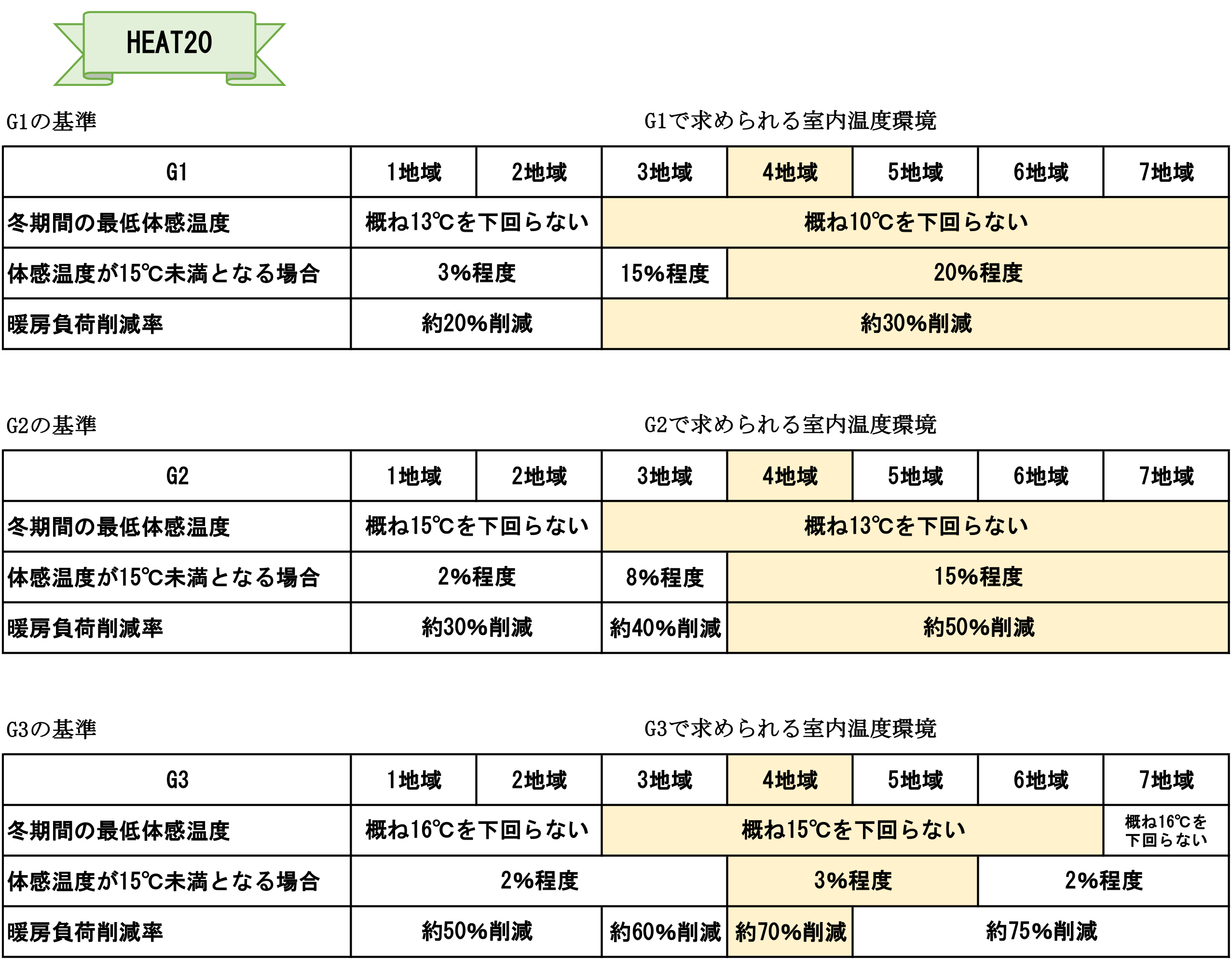

弊社は、標準仕様でHEAT20 G2クラスとなっております。

20年前からこの仕様でしたので、今の基準にも適合しているというところは自分達でも驚きと妥協をしなくて良かったと思っています。

勿論OBのお客様もそのことを理解してくださっており、弊社に頼んで良かったと満足していただいております。

ここへさらに付加断熱をしたスーパージョイコス仕様があり、こちらだと最高水準のG3クラスを実現することができます。

すでに、その仕様を希望するお客様も増えてきて、弊社としてもこの仕様を増やしていけるよう努力していくつもりです。

これからは、断熱性能を向上させて暖房器具をできる限り使わず生活し、CO2削減を努力する時代になります。

もちろん少しコストアップはしますが、後ではできない断熱工事ですので、考えてみる価値は絶対あります。是非ご相談ください。

「キラリと光る・・・」ってどういうこと?

通常住まいつくりはプランニングから始まりますが、何度打ち合わせしても、それはあくまで図面、画像上のことです。 以前 某映画で「事件は机でおきてるんじゃない! 現場でおきてるんだ!」なんて言う名シーンがありましたが、まさに住宅建築においてもその通り。

図面の段階では思いもつかないデザイン、仕様、飾棚などが現場で思いつきます。 そういう 「ひらめき」 が結果としてお客様に非常に好評で、その時、ポロっと言ったセリフが「いや~ キラリとひかるハイセンスだったね~」 なんて笑いながら言った言葉がそのままキャッチフレーズ的に使われるようになりました。

(一説によると、単にボキャブラリーが少ないだけという話も・・・。)

現在では、お客様と一緒に プランニングの段階から 「ひらめき」 を出し合い、さらなる 「キラリ」 をつくりだしています。

なぜ 高気密、高断熱が必要なの?

例えば高性能省エネタイプの冷蔵庫があるとします。 でももしその扉が半開きだったら? 冷気はどんどん外に漏れ出し、機械は動きっぱなしで、中が冷えないばかりか、電気代はどんどん膨らんで機械の寿命まで短くなり良いことは何もありません。

それと同じことが住宅にもいえます。どんなに高性能、省エネの冷暖房機器を設置しても、その熱が外に逃げたら何の意味もありません。

つまり、家の中の熱を漏らさない、逃がさない。外の熱を入れない、伝わらせないというのが、高気密、高断熱の考えです。

お部屋の中の必要熱を仮に10とした時に、1時間後にその熱が9とか8残すことができれば、わずか1か2の熱を足すだけで済みます。ということは光熱費の大幅な削減ができるばかりか、冷暖房機の負担も減らし、CO2削減にも協力できて、家計にも、地球にとってもやさしい住まいとなります。 建築に大金を要し、生活にもまた多額な光熱費を払っていたのではやりきれません。 家中どこにいても一定の温度、でも光熱費は大幅に少なくて済む。

これが高気密、高断熱の最大のメリットです。

この先50年、60年、100年後の、お子さん、お孫さん、そして地球のためを考えた時、高気密、高断熱がいかに必要かお分かりになると思います。

高断熱ってどういうこと?

住宅の断熱化とは、室内外の境界である屋根・天井、外壁、床、窓など(外皮という)の断熱性を向上させることであり、これにより室内外の熱の出入を減らし、より少ないエネルギーで室内を快適に保つことを目的としています。

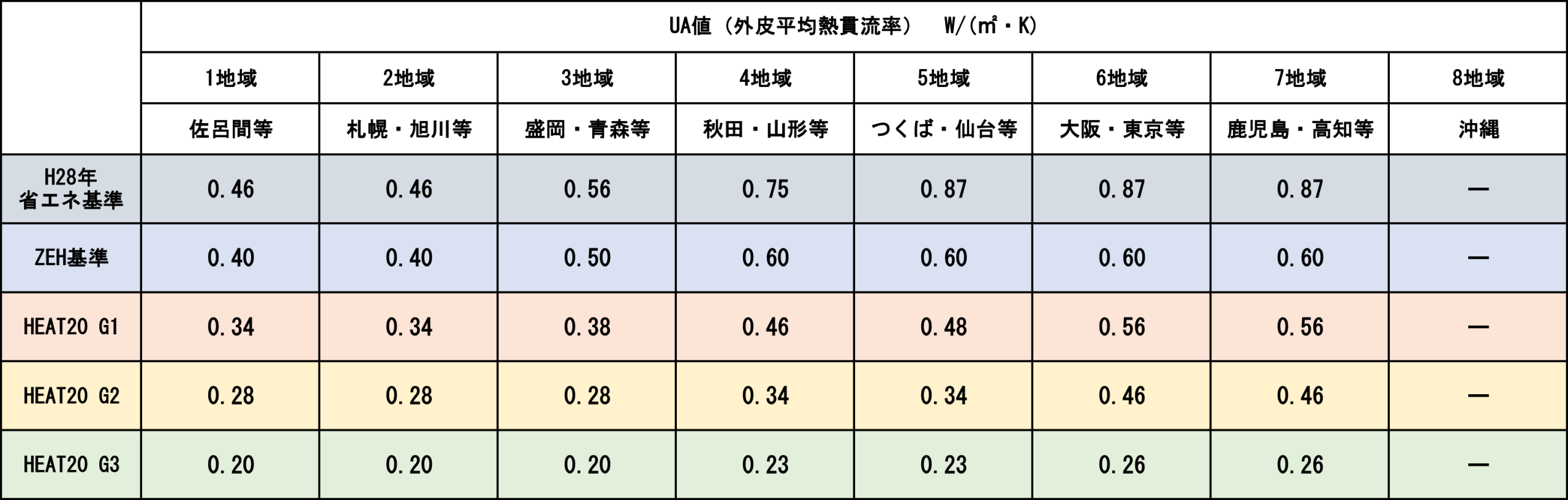

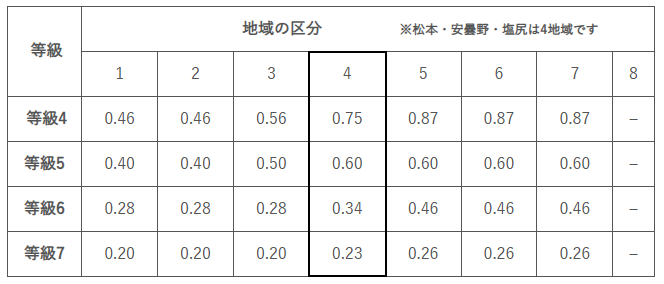

また、断熱性能を定量的に評価する指標として外皮平均熱貫流率UA値というものがあり、建設する地域に応じて基準が設定され、日本においては「断熱等性能等級」という等級でその断熱グレードが評価されています。

※1 UA値は数値が小さいほど断熱性が高く、断熱等性能等級は数値が大きいほど断熱性が高いことを表します。

※2 地域区分は数値が小さいほど寒いエリアを表します。

ちなみに松本市は4地域となっています。

断熱等性能等級におけるUA基準値(単位:W/㎡K)

では高断熱とは一体どれくらいのレベルをいうのでしょうか。

残念ながら高断熱の定義は存在しません。ですので、住宅会社によって等級4を高断熱とうたったり、等級5を高断熱とうたったりとまちまちです。

ちなみに、当社マルセイ住宅は地域に関係なくUA値0.39以下を高断熱と定義しています。

そして、通常でも等級6をクリアかそれに限りなく近い断熱性能となっております。

高気密ってなに?

単純に、家の隙間がどれくらい少ないかということです。C値という数値で表され、数値が小さいほど高気密な家となります。Q値又はUA値とC値は密接な関係にあり、Q値が良くてもC値が悪ければ高性能とは言えないくらい気密性能は重要です。

(次世代省エネルギー基準では、I地域で、2.0c㎡/㎡)

この数値は計算ではなく、実測のみ表されます。なぜなら建物の形状、仕様、施工技術力によって大きく左右されるからです。 広告に「C値=1.0」と書いてあっても、実際に測定していない場合は本当のところは分かりません。 また気密工事は構造体に絡むため、完成直前の検査では、結果がどうであれ、手直しすることができません。

さらに悪質な会社では、サッシやコンセント回りなど、ミスが多い箇所をあらかじめ目張りして検査するなどという、信じがたい話も耳にします。

当社の場合、ミスを見逃さないために、第三者機関による2回の測定検査を、お施主様立会のもと行います。その結果、最低0.5 最高0.07 平均0.2c㎡/㎡という、圧倒的数値をだしております。

高気密化は24時間換気を、より効率よく行うために、最低でも、C値=1.0c㎡/㎡が必要(家に隙間が多いと、換気量の多い場所と少ない場所、空気の淀む場所ができてしまう。)とされています。

断熱材の性能の違いって?

断熱材性能とは熱伝導率がどれだけ低いか、つまり熱がどれ位伝わらないかを数値(単位=w/mk)で表したものです。 数値が低いほど高性能といえます。

ちなみに、最近一般的に用いられる断熱材の熱伝導率は以下の通りです。

- グラスウール10kg/㎡=0.05w/mk

- スタイロフォーム=0.04w/mk

- セルロースファイバー=0.04w/mk

- 水発泡ウレタンフォーム=0.026w/mk

- フェノールフォーム(ネオマフォーム)=0.02w/mk

となっております。

最近良く耳にする現場発泡ウレタン(0.04~0.03w/mk)は、壁や天井裏に70~90㎜吹き付けていますが、数値的には、グラスウール100㎜を充填(スタイロフォーム90㎜=グラスウール112.5㎜)するのとさほど相違がなく、それほど優れているとは言えないことが分かると思います。(ただし、現場発泡のほうがグラスウール充填に比べ、隙間なく施工ができる)

ちなみに当社では、床と壁に無連続水発泡ウレタンフォームを100㎜(グラスウール10㎏ 200㎜相当、スタイロフォーム160㎜相当)を、工場で隙間なく充填して作成したパネル、屋根裏天井に吹込み用グラスウール400㎜以上を充填しており(ジョイコスの場合)、他社と比較しても相当な高断熱といえます。

(現在最高数値のネオマフォームを、外断熱に50㎜施工するよりも高断熱です。)

外断熱と内断熱。どっちがいいの?

現在の住宅は断熱材を施工しますが、その断熱材を壁の外(柱の外側)に張りつけるのが外断熱(外張り断熱)、壁の内側(柱の中)に断熱材を充填するのが内断熱です 基本的に、高断熱にしようとする考えはどちらも同じです。 ではどちらが良いか?

残念ながらどちらも一長一短があり、絶対にこっち!! っと言うことはできません。 当社は内断熱施工ですが、一番の理由としては、外断熱の場合、壁の中、床下(基礎の中)、天井裏(つまり人間が普段生活する範囲外、立ち入ることができない場所)までが暖房空間となり、非常に無駄な光熱費がかかります。逆に内断熱の場合は実際に人間が生活する場所、つまり床がある場所のみを暖房するため無駄がないのが一番の理由です。なにも人が入れないとこまで暖めることないじゃない!っということです。

一昔前に内断熱は壁内結露がひどいと言われたため、外断熱が急速に普及しましたが、当社に言わせると、ただ単に、知識、施工技術がないだけ、もっというと施工ミスなだけで、確かな知識と、高度な技術があれば、グラスウール充填でも壁内結露は起こりません。

また、外断熱は防蟻処理を相当確実に行わないと、断熱材がシロアリのすみかとなり、隙間風ピューピューの寒い家となってしまいます。特に基礎の外に張りつけてある断熱材は非常に危険です。

どちらにしても施工者の技術、知識、経験によって大きく性能が変わるため、どちらのが良くて暖かいとはいえません。

選ぶ基準としては、断熱性能(Q値)、気密性能(C値)で考えたほうが良いと思います。

マルセイの坪単価はどれくらいなの?

大変申し訳ございませんが当社は完全フリープラン、オーダーメイドですので、簡単に坪いくらとはお答えする事ができません。なぜなら一軒一軒、十人十色、すべて外壁、設備、屋根材、内部仕様、大きさがことなるからです。

メーカーのようにプラン住宅として商品化するなら価格設定は簡単ですが、私達はあくまで住まいつくりにこだわりを持っているため坪単価を売りに出すことはできません。 ただそれでは答えにならないので当社のいままで施工させて頂いた住まいの価格を平均すると95~100万円(税抜)くらいとなっております。

この価格は、延べ床面積から算定しており、メーカーのように、施工面積ではありません。さらに、住設器具や、屋外給排水(当社指定品)を基本的に含んだ価格になっておりますので、実際に生活できる状態と考えてください。

当社が自信を持って断言できることは、同じ価格でもその違いの大きさです。本体性能は県下トップクラス、内部仕様は自然素材を重視した作りとなっているため、見学会などにお越しいただいたお客様はたいてい「これでこの価格は安い!」と驚かれます。

見た目金額にとらわれて契約すると、増工事でびっくりする金額となり、たいした設備、仕様でもないのに、最終支払金額は宣伝と違い、ちっとも安くない!なんて話は普通にあります。

売り出し金額だけにとらわれず、実際に自分たちが思い描くイメージ、性能を形にし、生活できる状態となっていくらかかるのかを良く調べることが必要だと思います。